Nachfragen und Rückforderungen bei Corona-Hilfen: Handlungsempfehlungen für betroffene Unternehmen Ihr Anwalt

Mit der Einreichung der letzten Schlussabrechnungen für die Corona-Wirtschaftshilfen bis zum 30. September 2024 begann eine intensive Phase der Prüfung durch die Bewilligungsstellen. Diese Prüfungen können für ohnehin geschwächte Betriebe existenzielle Bedrohungen darstellen, insbesondere wenn es zu hohen Rückforderungen kommt.

I. Hintergrund

Unternehmen müssen mit Rückzahlungen in voller Höhe rechnen, wenn sie ihre Schlussabrechnungen nicht einreichen. Außerdem können abweichende Umsätze und fehlende oder fehlerhafte Angaben trotz fristgerechter Schlussabrechnung zu hohen Nachforderungen für Unternehmen führen.Unternehmen sollten daher rechtzeitig handeln und frühzeitig Ihre Ansprüche aus der Corona-Hilfe juristisch prüfen und eine Liquiditätsplanung durchführen. Entscheidend hierbei ist ein gutes Krisenmanagement. Strategische Restrukturierungsmaßnahmen helfen, den Handlungsspielraum zu sichern.

Dieser Beitrag zeigt, wie betroffene Unternehmen optimal auf diese Herausforderungen reagieren und welche Schritte erforderlich sind, um Risiken zu minimieren.

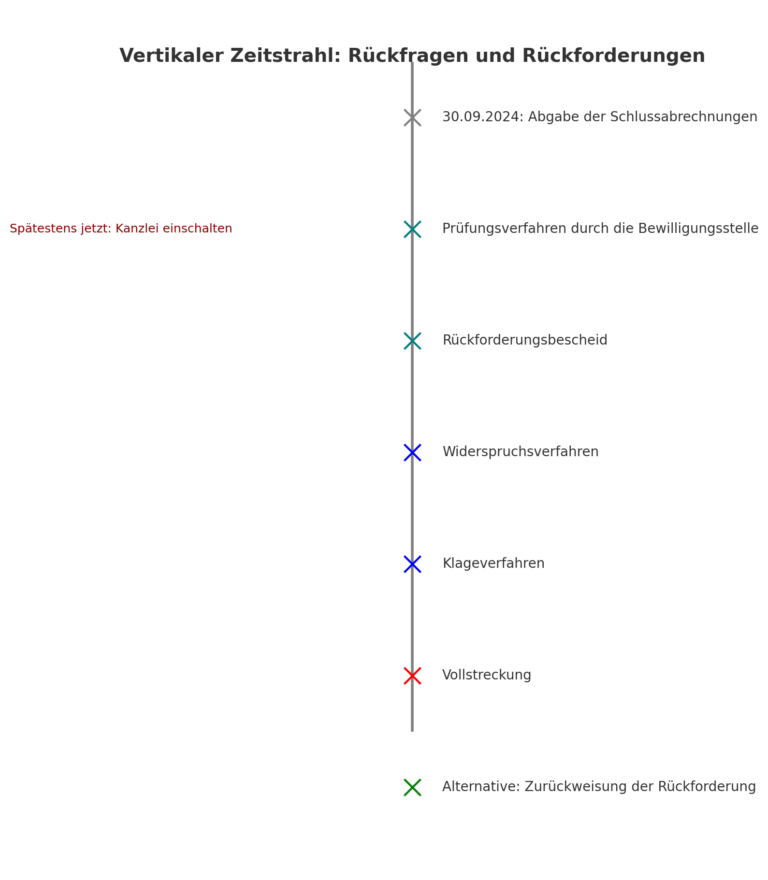

II. Was passiert bei Rückforderungen? Die Verfahrensschritte im Überblick

Um die einzelnen Schritte des Verfahrens anschaulich darzustellen, haben wir einen Zeitstrahl erstellt. Dieser illustriert den Ablauf von der Abgabe der Schlussabrechnungen bis hin zu möglichen Alternativen wie der Zurückweisung der Rückforderung oder der Vollstreckung. Wichtige Momente, wie die Einschaltung einer spezialisierten Kanzlei, sind ebenfalls hervorgehoben.

Wenn Bewilligungsstellen Gelder zurückfordern, beginnt ein mehrstufiges Verfahren, bei dem Unternehmen strategisch handeln müssen. Hier sind die wesentlichen Schritte:

1. Prüfungsverfahren durch die Bewilligungsstelle

Die Bewilligungsstelle überprüft eingereichte Schlussabrechnungen und fordert bei Unstimmigkeiten Nachweise an. Hier werden insbesondere Fixkosten, Umsatzentwicklungen und Unternehmensverbünde hinterfragt und Dokumente zu betriebswirtschaftlichen Auswertungen, Miet- und Pachtverträgen oder Rechnungen für große Fixkostenpositionen verlangt. Wir empfehlen daher, dass Unternehmen frühzeitig alle relevanten Unterlagen bereitstellen und präzise auf Nachfragen reagieren.2. Rückforderungsbescheid

Wenn die Bewilligungsstelle Zweifel an der Rechtmäßigkeit der erhaltenen Hilfen hat, erlässt sie einen Rückforderungsbescheid. Dieser Bescheid ist ein Verwaltungsakt und gibt an, welche Beträge zurückzuzahlen sind.Unternehmen haben in der Regel einen Monat Zeit, Widerspruch einzulegen.

Eine juristische Prüfung des Bescheids ist dringend erforderlich, um potenzielle Fehler oder Ermessensfehler der Behörde aufzudecken.

3. Widerspruchsverfahren

Ein Widerspruch gegen den Bescheid hat aufschiebende Wirkung, das heißt, während des Verfahrens müssen die geforderten Gelder nicht zurückgezahlt werden. Im Widerspruchsverfahren wird der Sachverhalt erneut geprüft. Die Begründung des Widerspruchs muss detailliert und durch Nachweise gestützt sein.Achtung: In einigen Bundesländern, wie Bayern oder Hessen, entfällt das Widerspruchsverfahren, und es muss direkt Klage erhoben werden.

4. Klageverfahren

Wenn der Widerspruch abgelehnt wird oder das Widerspruchsverfahren nicht vorgesehen ist, bleibt als letzter Schritt die Klage vor dem Verwaltungsgericht. Hier wird die Rechtmäßigkeit des Bescheids gerichtlich überprüft.Besonderheit hierbei ist, dass im Klageverfahren keine neuen Tatsachen vorgebracht werden können. Der Sachverhalt muss daher bereits im Verwaltungsverfahren umfassend dargestellt worden sein.

Gerichtskosten und Anwaltskosten können erheblich sein, sollten aber gegen das finanzielle Risiko einer unrechtmäßigen Rückforderung abgewogen werden.

5. Vollstreckung

Wird der Bescheid rechtskräftig, kann die Behörde die Rückforderung zwangsweise vollstrecken. Dies kann Kontopfändungen oder andere Vollstreckungsmaßnahmen umfassen.Unternehmen sollten spätestens in diesem Stadium Liquiditätspläne erstellen und rechtlichen Beistand hinzuziehen.

III. Einbindung externer Expertise: Anwaltliche Unterstützung

1. Wann ist anwaltliche Hilfe notwendig?

Komplexe rechtliche Fragen zu Themen wie Unternehmensverbund oder pandemiebedingte Umsatzeinbrüche erfordern juristische Expertise. Zu diesen Themen erhalten Sie hier einen Überblick.Gerade das Risiko drohender hoher Rückforderungssummen sollte rechtlich abgesichert und minimiert werden.

Bei Rechtsstreitigkeiten können Anwälte bereits im Verwaltungsverfahren den Sachverhalt umfassend aufbereiten und eine starke Position sichern.

2. Unterschiede zwischen Verwaltungs- und Klageverfahren

Im Verwaltungsverfahren können Sachverhalte jederzeit ergänzt werden, während im Klageverfahren neuer Vortrag nur eingeschränkt zulässig ist. Eine frühzeitige und vollständige Sachverhaltsdarstellung ist daher entscheidend.3. Besonderheiten im Widerspruchs- und Klageverfahren

In Bundesländern, in denen das Widerspruchsverfahren möglich ist, müssen Widersprüche innerhalb eines Monats eingereicht werden. In anderen Ländern muss direkt Klage erhoben werden. Beide Verfahren erfordern eine sorgfältige und professionelle Vorbereitung.4. Rolle der Steuerberater: Kooperation mit Anwälten bevorzugen

Steuerberater sollten juristische Verfahren vermeiden, da die fehlende juristische Expertise zu Fehlern und Haftungsrisiken führen kann. Außerdem können Interessenkonflikte entstehen.Die Zusammenarbeit mit Anwälten sichert Mandanten umfassend ab und erhöht die Erfolgsaussichten.

IV. Fazit

Proaktives Handeln und frühzeitige Unterstützung sind entscheidend. Die intensive Prüfung der Schlussabrechnungen erfordert Sorgfalt, Transparenz und strategisches Vorgehen. Frühzeitige anwaltliche Beratung und eine lückenlose Dokumentation sind der Schlüssel, um rechtliche und finanzielle Risiken zu minimieren.

Glossar – alle Fachbegriffe des Blogbeitrags einfach erklärt:

Ihre Ansprechpartner bei DMR:

Dr. Maximilian Degenhart

- M: maximilian.degenhart@dmr.legal

- T: +49 (0) 89 215 273 96

- F: +49 (0) 89 380 348 19

- W: www.dmr.legal

* Zur besseren Lesbarkeit verzichten wir auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Glossar – alle Fachbegriffe des Blogbeitrags einfach erklärt:

Allgemeine Begriffe:

1. Corona-Hilfen

Staatliche Unterstützungsmaßnahmen während der COVID-19-Pandemie, die Unternehmen in finanziellen Notlagen helfen sollten. Dazu zählen Soforthilfen, Überbrückungshilfen und November-/Dezemberhilfen.2. Förderbedingungen

Die Voraussetzungen, die ein Unternehmen erfüllen muss, um Anspruch auf die Corona-Hilfen zu haben, z. B. Umsatzrückgänge, Liquiditätsengpässe oder fortlaufende Fixkosten.3. Bewilligungsstelle

Die Institution, die für die Bearbeitung, Prüfung und Auszahlung von Corona-Hilfen zuständig ist. Jede Bewilligungsstelle ist für ein spezifisches Bundesland verantwortlich. Eine Übersicht:- Bayern: IHK München und Oberbayern, Regierung von Niederbayern u. a.

- Baden-Württemberg: L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg).

- Nordrhein-Westfalen (NRW): Bezirksregierungen und die NRW.Bank.

- Hessen: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WI-Bank).

- Berlin: Investitionsbank Berlin (IBB).

- Hamburg: Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg).

- Brandenburg: Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB).

- Schleswig-Holstein: Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH).

- Rheinland-Pfalz: Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB).

- Saarland: Saarländische Investitionskreditbank AG (SIKB).

- Niedersachsen: NBank.

- Thüringen: Thüringer Aufbaubank (TAB).

- Sachsen: Sächsische Aufbaubank (SAB).

- Sachsen-Anhalt: Investitionsbank Sachsen-Anhalt.

- Bremen: BAB – die Förderbank für Bremen und Bremerhaven.

Unternehmen sollten sich bei Rückfragen oder Problemen an die jeweilige Bewilligungsstelle in ihrem Bundesland wenden.

4. Rückforderung

Der rechtliche Prozess, bei dem staatliche Stellen von Unternehmen die Rückzahlung von Corona-Hilfen verlangen, wenn Bedingungen nicht erfüllt wurden oder falsche Angaben gemacht wurden.5. Nachfragen

Zusätzliche Anforderungen von Behörden oder Bewilligungsstellen, um offene Fragen zu klären oder fehlende Unterlagen einzureichen.6. Prüfverfahren

Der Prozess, durch den Behörden oder externe Prüfer die Richtigkeit der Angaben eines Unternehmens überprüfen, z. B. bei der Verwendung der Fördermittel.7. Liquiditätsengpass

Eine finanzielle Situation, in der ein Unternehmen nicht in der Lage ist, seine laufenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Oft Voraussetzung für die Beantragung von Corona-Hilfen.8. Subventionsbetrug

Eine strafbare Handlung, bei der vorsätzlich falsche Angaben gemacht werden, um unrechtmäßig staatliche Fördermittel zu erhalten.

Rechtliche Fachbegriffe:

9. Antragsstellung auf Treu und Glauben

Ein Rechtsprinzip, das besagt, dass Antragsteller in gutem Glauben korrekte Angaben machen und sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Bei Fehlern können sie milder behandelt werden, wenn keine Absicht vorliegt.10. Verwaltungsakt

Eine behördliche Entscheidung in Form eines Bescheids (z. B. Bewilligungs- oder Rückforderungsbescheid), der rechtlich bindend ist.11. Widerruf des Verwaltungsakts

Der Vorgang, bei dem ein bereits erlassener Verwaltungsakt (z. B. ein Förderbescheid) von der Behörde aufgehoben wird, z. B. wenn die Förderbedingungen nicht eingehalten wurden.12. Ermessensspielraum

Der rechtliche Spielraum, den Behörden bei der Entscheidung über Rückforderungen oder Sanktionen haben. Sie können beispielsweise mildernde Umstände berücksichtigen.13. Widerspruch

Ein Rechtsmittel, mit dem ein Unternehmen gegen einen Bescheid (z. B. Rückforderungsbescheid) vorgeht. Der Widerspruch muss innerhalb einer bestimmten Frist eingelegt werden, meist innerhalb von einem Monat.14. Klage vor dem Verwaltungsgericht

Ein gerichtliches Verfahren, bei dem ein Unternehmen gegen einen Bescheid klagt, wenn der Widerspruch erfolglos bleibt.15. Rechtsbehelfsbelehrung

Ein Hinweis, der in Bescheiden enthalten sein muss, der dem Empfänger erklärt, wie und innerhalb welcher Frist er gegen den Bescheid vorgehen kann.16. Subventionsrecht

Ein Teil des öffentlichen Rechts, das die Vergabe und Kontrolle staatlicher Hilfen regelt.17. Subventionsfähige Kosten

Kosten, die im Rahmen der Förderbedingungen berücksichtigt werden dürfen, z. B. Fixkosten wie Miete oder Strom.18. Kumulierung

Die Kombination mehrerer Förderprogramme. Unternehmen dürfen nicht mehr Fördergelder erhalten, als ihre tatsächlichen Verluste oder Kosten betragen.19. Härtefallregelung

Eine Ausnahmebestimmung, die eine mildere Behandlung ermöglicht, wenn die Rückforderung eine existenzgefährdende Wirkung auf das Unternehmen hätte.20. Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

Ein Rechtsprinzip, das sicherstellen soll, dass Maßnahmen (z. B. Rückforderungen) angemessen und nicht übermäßig belastend sind.21. Selbstanzeige

Die freiwillige Offenlegung von Fehlern oder unrechtmäßig bezogenen Geldern, bevor die Behörde diese entdeckt. Eine Selbstanzeige kann strafmindernd wirken.22. Pflichtverletzung

Ein Verhalten, bei dem ein Antragsteller gegen rechtliche oder vertragliche Vorgaben verstößt, z. B. falsche Angaben im Antrag.23. Verjährung

Der Zeitraum, nach dessen Ablauf rechtliche Ansprüche (z. B. Rückforderungen) nicht mehr durchgesetzt werden können. Im Verwaltungsrecht gelten oft längere Fristen als im Zivilrecht.24. Rückzahlungsfrist

Die Zeitspanne, innerhalb derer ein Unternehmen eine Rückforderung begleichen muss. Oft können Ratenzahlungen oder Stundungen vereinbart werden.25. Verwendungsnachweis

Eine Dokumentation, die ein Unternehmen vorlegen muss, um die korrekte Verwendung der Corona-Hilfen zu belegen.26. Fördermittelbescheid

Eine Dokumentation, die ein Unternehmen vorlegen muss, um die korrekte Verwendung der Corona-Hilfen zu belegen.27. Aufhebungsbescheid

Ein Verwaltungsakt, der einen früheren Bescheid (z. B. Fördermittelbescheid) widerruft und die Rückzahlung anordnet.28. Unbilligkeit

Ein rechtlicher Begriff, der eine ungerechtfertigte oder unverhältnismäßige Belastung beschreibt. Bei Rückforderungen kann dies als Grund geltend gemacht werden, um die Rückzahlung abzumildern oder zu verhindern.29. Zahlungsaufschub (Stundung)

Eine Vereinbarung, bei der die Rückzahlung aufgeschoben oder in Raten abgewickelt wird, um eine finanzielle Überforderung des Unternehmens zu vermeiden.30. Existenzgefährdung

Ein Zustand, bei dem die Rückzahlung von Fördergeldern die Fortführung des Unternehmens unmöglich machen würde. Dies kann bei Verhandlungen mit der Behörde geltend gemacht werden.DMR.Legal – YouTube:

Wir sind eine Wirtschaftsboutique mit dem Fokus auf Restrukturierungen, Finanzrecht, Gesellschaftsrecht und Konfliktlösung.